相続法律・税務無料相談会のご案内

令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

遺産を調査している時、固定資産税納税通知書の一覧に「未登記」と記載された建物があった場合、ご存じない方は驚かれると思います。この場合の対処方法を解説いたします。

目次

1.未登記不動産の課税

2.未登記不動産の調べ方

3.未登記不動産の遺産分割協議書への記載方法

4.届出先と期間、取り扱いについて

5.まとめ

1.未登記不動産の課税

未登記不動産も固定資産税は課税されています。役所から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書には、「未登記」の記載がありますが、一覧に記載されています。実務で、実際に相続のときに遺産を調査して、その時初めて「建物が登記されてない」ことに気づく場合がほとんどです。

役所は、担当の方が足をつかって新しい家屋が建っていないか町中を確認して回っているのはもちろんですが、噂によれば、毎年航空写真を撮って、課税台帳や地図の記載と照らし合わせて調査してる自治体もあるとのことです。

登記をしていなくても、課税はされるのです。

2.未登記不動産の調べ方

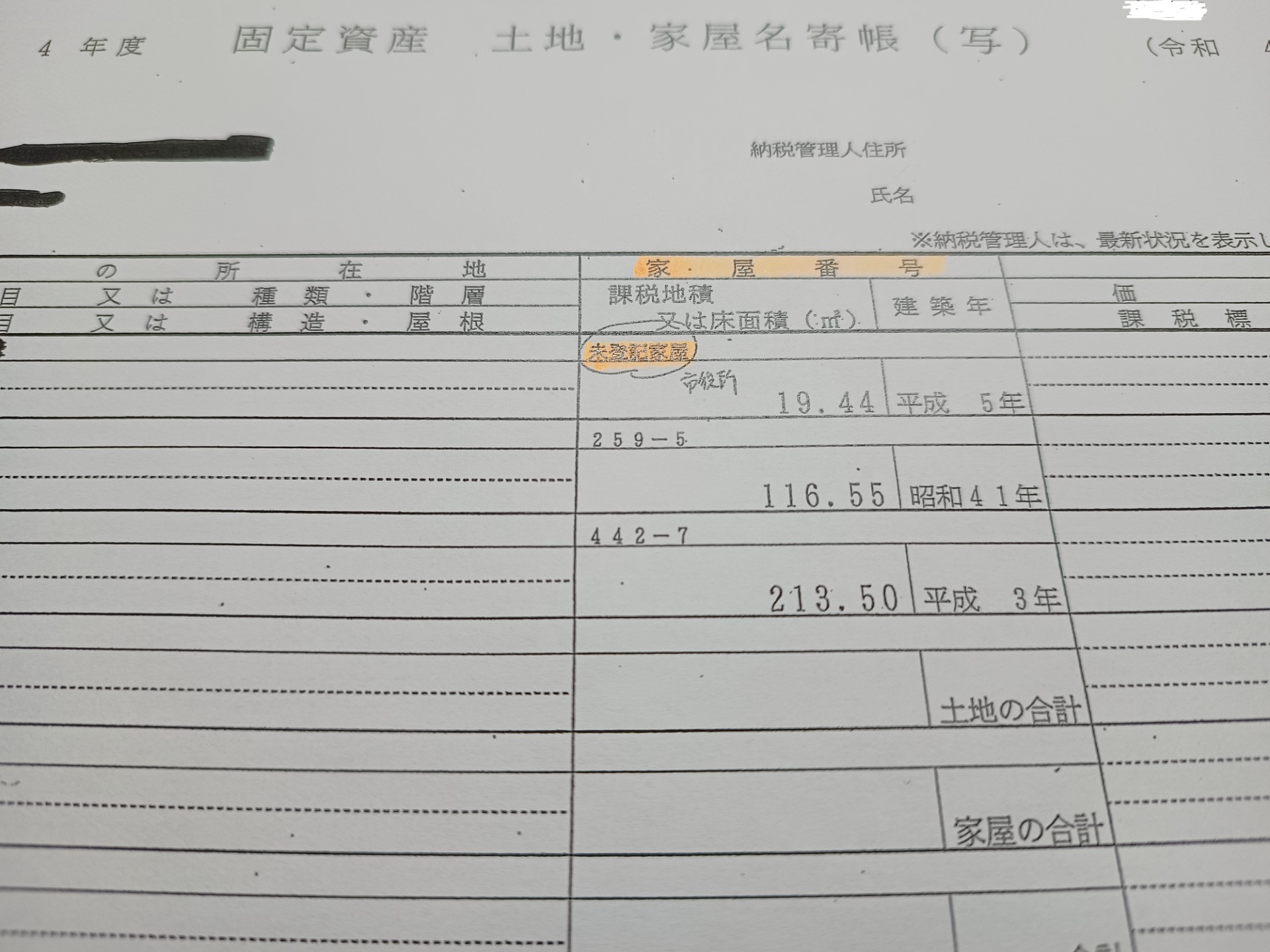

毎年6月ぐらいに役所から送られてくる固定資産税の納税通知書を見てみてください。建物の中に「未登記家屋」との表記がある物件があれば、法務局への登記がされていない建物になります。あとは「家屋番号が空欄」になっている場合もあるそうです。

一番困難なのが同じような建物(物置小屋)などが複数あり、どれが未登記なのかが判断できない場合がありますので、お近くの司法書士にご相談していただければ、特定して相続登記(名義変更)等の手続きをしていただけると思います。

他の調べ方としては、役場で「固定資産 土地・家屋名寄帳」又は「固定資産税評価証明書」でも確認することができます。

3.未登記不動産の遺産分割協議書への記載方法

相続が発生した場合、未登記不動産も相続財産になりますので、遺産分割協議書に記載しその帰属先を明記する必要があります。

登記されている建物なら、登記簿に載っている「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」をそのまま書けばよいですが、登記されていない建物の場合はどうでしょう?

この場合は仕方がないので、納税通知書に載っている情報をそのまま省略せずに遺産分割協議書に記載することになります。

(記載例)

「不動産の表示

所在 ○○市○○町○○番地

構造 階層 屋根 木造 平家建 亜鉛鋼板葺

建築年次 昭和○○年

床面積 ○○.○○㎡

(未登記のため、○○市長発行の令和4年固定資産納税通知書の記載による。)

※若しくは、(未登記)と記載していても大丈夫です。」

4.届出先と期間、取り扱いについて

この未登記不動産の所有者が変更となった場合(相続により所有者が変更になった場合を含みます)の届出先は、高松市役所では「資産税課」が担当窓口になっています。

また、届け出期間は高松市HP上では、この届出は義務化されており、

(1)固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者であることを知った日から3か月以内に現所有者申告を提出しなければなりません。

(2)現所有者の申告を正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。

と、罰則付きのものになっています。

しかし、3か月以内に遺産分割をして帰属先を決めるのは困難ですので、その場合には、相続人全員の同意書の添付で受け付けていただけます。

(未登記建物の申告の添付書類)

①遺産分割協議前

亡くなられた方の除籍謄本

相続人の戸籍謄本

全員の同意書及び印鑑証明書

➁遺産分割協議後

亡くなられた方の除籍謄本

遺産分割協議書

帰属先の相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書

※高松市役所では、コピー可となっていますが、自治体によっては原本を要求され、自治体でコピーする場合もございます。また、添付書類も異なる場合がありますので、あらかじめ担当窓口にご確認ください。

未登記不動産を取り壊す場合、役所への届出をしないでいると、いつまでも固定資産税を支払い続けることになりますので、窓口に行き「未登記建物を取り壊したので届出がしたいのですが」と言っていただければ、対応してくれます。

5.まとめ

未登記不動産の役所への届出は、義務化されています。正当な理由なしに3か月間届出を怠ると10万円以下の過料に課せられます。

相続放棄をする相続人がいるなどして、3か月以内に遺産分割協議ができない場合には、予め窓口に相談をしておいた方がいいと思われます。

通常、相続が発生した場合、役場から固定資産税の切り替えの届出書の提出を求められると思います。こちらの手続きで、すべての名義が変更になっている場合、これで手続きは終了です。

アイリスでは、未登記不動産の届出の書類作成と届出の代行をいたしております。

1件8,000円(税抜)となっておりますので、受任いたしました相続登記の遺産調査時に未登記不動産がある場合には、こちらからご連絡いたしますので、代行のお申し付けください。

令和7年4月16日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続しない旨を家庭裁判所に申し立てる手続きであり、相続放棄をした者は民法上、初めから相続人ではなかったこととみなされます。しかし、相続放棄をした場合でも、相続税法上の取り扱いには注意が必要です。特に、相続放棄をした元相続人が生命保険金を受け取る場合や、遺贈を受ける場合における相続税の扱いについては、いくつかの重要なポイントがあります。本記事では、相続放棄した相続人の取り扱いに関連する相続税法上の問題点として、①生命保険金に関する非課税規定の適用、➁相続放棄した元相続人が遺贈を受ける場合の相続税2割加算について解説します。

遺産分割協議は、相続人間で相続財産をどのように分割するかを合意する重要な手続きです。しかし、合意後に様々な理由からその協議を解除する必要が生じる場合もあります。遺産分割協議の解除は、法律上の効力が生じた後であっても可能な場合がありますが、その条件や影響については慎重に検討する必要があります。本記事では、遺産分割協議の解除に関する基本的な知識と手続きについて解説し、実際に協議を解除する際に留意すべきポイントを探ります。

相続が発生すると、遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した上で遺産分割協議書を作成することが一般的です。しかし、時折、いきなり遺産分割協議書と称する書面が送られてきて、「署名押印し、印鑑証明書を添えて返送してください」といった依頼が届くことがあります。このような状況では、何も考えずに書面に署名・押印するのは危険です。本記事では、突然の遺産分割協議書送付における問題点と、その際の適切な対応について、外部情報を参照しながら解説します。