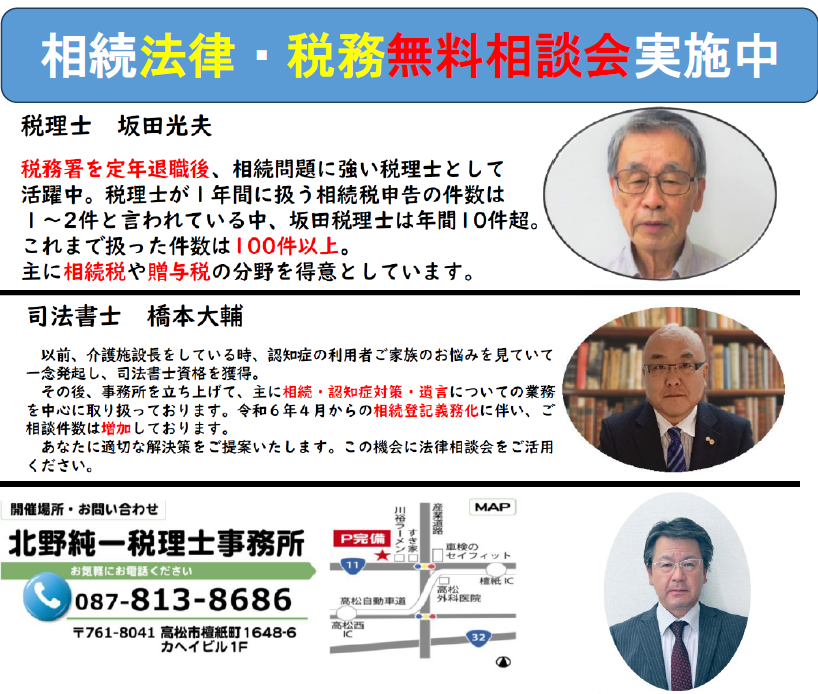

相続法律・税務無料相談会のご案内

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続とは異なり、生前贈与は売買同様に、添付書類として、「権利証又は登記識別情報」の提出を求められます。このような場合、どのように手続きを進めていけばいいのでしょうか。解説していきたいと思います。

目次

1.権利証・登記識別情報の添付

2.権利証・登記識別情報を紛失した場合

3.手続き①事前通知

4.手続き➁本人確認

5.手続き③公証人の認証制度

6.まとめ

1.権利証・登記識別情報の添付

相続では、登記簿上の名義人は、すでに亡くなっているため、当事者として手続きに参加できません。そして、相続は一般承継と呼ばれ、その権利等を相続人が全て承継するとされていますので、登記簿上の名義人の特定の資料を就ければ問題なく申請は受理されます。

しかし、生前贈与の場合、登記簿上の名義人の方は、存命です。ですので、手続きの参加が必要になる点は、売買と同じです。つまり、登記簿上の名義人の方は、自身の意思表示(贈与すること)を証明するために、自身が保管している「権利証又は登記識別情報」及び「印鑑証明書」の提出を求められます。司法書士が作成する委任状や登記原因証明情報への実印での押印も必要です。

2.権利証・登記識別情報を紛失した場合

それでは、添付書類として「権利証又は登記識別情報」を紛失してしまった場合、生前贈与の申請はできなくなってしまうのでしょうか?

3.手続き①事前通知

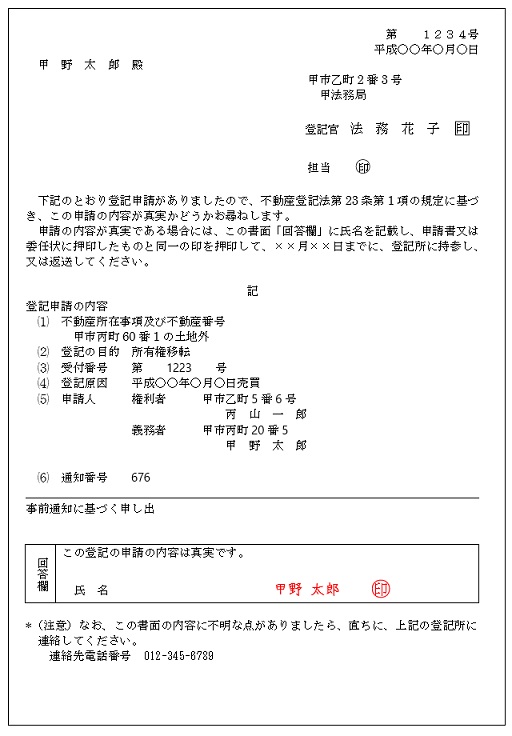

法務局から登記申請人に対し直接「登記申請についての意思確認の照会」を行う制度です。

権利証を添付せずに登記申請を行うと、数日後、法務局から売主である登記義務者に対して登記申請についての本人の意思を確認するための書面が郵送で通知されます。

法務局からの通知を受けた登記義務者は、一定期間内に「登記申請の内容について間違いのない旨の申出」を行う必要があります。(本当に贈与をしたかどうかの確認)

具体的には、法務局から送られてくる事前通知書に「この登記申請の内容は真実です」という回答欄がありますので、署名および実印で捺印をし法務局へ持参または郵送で送り返します。指定の期間(後述)までに書類が法務局に到着することで、権利証がなくても不動産の売却手続き(受贈者への名義書換)を行うことが可能になります。

ちなみに、申出期間は、法務局が通知を発送した日から二週間以内と定められており、この期間内に法務局に登記義務者から申出がなければ、登記申請自体が却下されるか、または登記申請を取下することになりますので、指定の期日までに法務局へ返信が届くよう注意が必要です。

※親族間での贈与や抵当権抹消といった緊急性をあまり必要としない登記申請に、適しています。

4.手続き➁本人確認

登記の申請代理人である司法書士(資格者代理人)がご本人様と直接面談し、本人のパスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を受けて本人であることを確認して、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにした上で、その内容を本人確認情報という書類を作成して、法務局に提供するというものです。

その本人確認情報が適正であれば、条件によっては事前通知を省略して登記が実行されます。

ただし、あくまで「登記を代理して申請する司法書士等」が本人確認をしなければなりませんので,本人確認だけを知り合いの司法書士等に依頼し,登記だけは別の司法書士に依頼するということはできません。

この司法書士による本人確認をすれば,前住所通知等様々な手間が省けるため,権利証を紛失している場合に一番多く使われている方法です。

※前住所通知は、前の所有権移転から3か月以内に再度所有権移転が発生した場合に実施されます。

※費用は別途発生します。ですので、金融機関から融資を受けての売買においては、よく使われる手続です。

5.手続き③公証人の認証制度

公証人の面前で、司法書士に対する登記申請委任状等にご署名・ご捺印いただき、公証人が間違いなく本人であることを確認し、その書類が真正なものであることの認証を受ける手続です。公証人による認証を受けた登記委任状を添付し、法務局に登記申請を行います。

こちらの手続きは、数千円程度の認証手数料を支払うだけで済みますので、本人確認情報を作成する費用を抑えることができます。

ただし、公証人による本人確認は,印鑑証明書、ご実印,運転免許証等の身分証及び認証文を付ける委任状を持って、公証役場が空いている時間(平日)に公証役場へ直接行っていただく必要がございます。

6.まとめ

「権利証又は登記識別情報」を紛失しても、所有権移転登記(名義変更)はできます。

しかし、特に本人確認の手続きについてですが、他の手続きと異なり、公証役場や法務局が関与しません。登記を任された司法書士が行うため、「地面士」による不正に用いられることがありますので、「本人であることが確認」できるまでは、登記の実行は致しません。場合によっては、手続き自体もう一度やり直すこともあります。そして、明らかに本人が確認できる場合を除き、事前に登記簿上の住所に訪問し、本人確認を行いますので、費用はそれなりにかかります。

アイリスでは、生前贈与などの相続対策のご相談をお待ちしております。

また、生前贈与の場合、贈与税がいくらになるのか不安になられる方もいらっしゃると思いますので、月に1度「相続法律・税務無料相談会」を税理士事務所で開催し、代表も参加しておりますので、是非ご活用ください。

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続が発生した際、不動産の所有権移転を行うためには、相続登記を行う必要があります。一般的な相続登記では、父親が死亡し、配偶者と子供が相続人となるケースがよく見られます。この際に必要となる添付書類は、法定相続分による登記と、二次相続対策として子供に所有権を移転する場合で異なります。特に二次相続に備えるための所有権移転には慎重な準備が必要です。本稿では、それぞれのケースでの必要な書類を整理し、どのように進めるべきかを解説します。

開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。

自己分析や企業戦略において、SWOT分析は広く利用されており、自分や組織の強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)を把握することが目的とされています。しかし、SWOT分析を通じて弱みを強みに変えることが必須ではないという新しい視点が注目されています。むしろ、強みをさらに伸ばし、弱みは適切に補完することがより効果的であると言われています。本稿では、SWOT分析を活用する際に、「弱みを強みに変える」ことに固執するのではなく、強みを強固にすることの意義や、弱みを補完するアプローチについて考察します。