相続法律・税務無料相談会のご案内

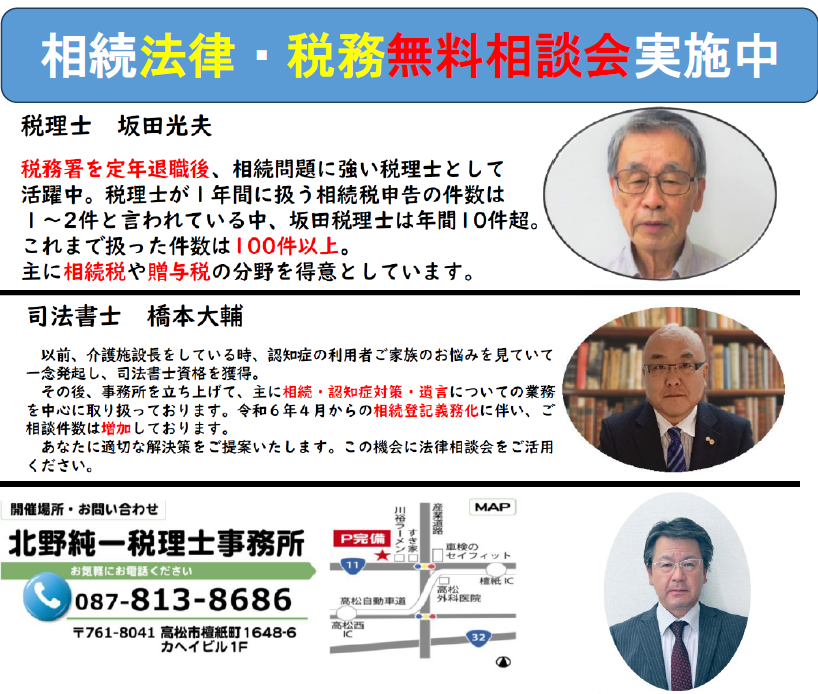

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

生前、相続税対策として、個人名義で賃貸マンションを購入し、金融機関から融資を受けているケースについての相続を考えてみます。物件価格が高額で融資額が大きいと「相続税対策」として、事前に税理士などのアドバイスを受けて購入している場合が多いです。このような収益物件がある場合について、お話をしていきたいと思います。

目次

1.個人名義で賃貸不動産を購入すると相続税対策になる?

2.収益物件の相続手続き

3.収益物件が相続発生年内に新築されている場合の注意点

4.ローンが残っている時の注意点

5.まとめ

1.個人名義で賃貸不動産を購入すると相続税対策になる?

アパートのような収益物件は、相続税評価額がかなり低くなる点が大きなメリットです。アパート等の不動産の相続税評価額は一定のルールに基づいて計算され、時価(実際の価値)の30~50%程度になるので、節税になります。

新築の場合でも、金融機関からの融資を受けた場合、新築の収益物件とローンが残りますので、その差額で相続税対策をしているケースもあります。

2.収益物件の相続手続き

まずは大きく以下の手順が必要です。

①相続登記する。

名義を亡くなった方から、相続人のどなたかに名義を変更する必要があります。

➁管理会社に連絡し、入居者に通知する。

管理契約の当事者が亡くなっていますので、基本的に物件を引き継いだ相続人と管理契約を取り交わす必要があるためです。また、アパートの所有者が変わったことを入居者に通知し、賃料の支払先を変更する必要がある場合があります。

③アパートローンがある場合は金融機関に相談する。

アパートローンに「団体信用生命保険」が付いている場合には、借りた人が亡くなると保険金でローンが返済されます。

相続税の節税目的で建てられたアパートの場合には、借入金があれば相続税評価額を圧縮できるので、団体信用生命保険は付けていないことが多いです。団体信用生命保険なしのアパートローンで、ローン残高が残る場合には、今後の支払いについて金融機関と相談し、契約を引き継ぐ手続きを行います。

④準確定申告を4ヶ月以内に行う

亡くなった人の不動産収入について、相続人が代わりに申告・納税を行う必要があります。これを準確定申告といいます。通常の確定申告は、1年分を翌年の2月16日から3月15日までに手続きしますが、準確定申告は特別に、相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があるのでご注意ください。

➄相続税を10ヶ月以内に申告する

相続税がかかる場合には、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税します。

3.収益物件が相続発生年内に新築されている場合の注意点

2①の相続登記をする場合、亡くなった年の新築物件は、固定資産税評価証明書には記載されません。固定資産税の評価額は、その年の1月1日時点の物件について評価額が記載されるためです。それでは、どのように新築物件の評価額を出せばいいのかと言いますと、「○〇法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」を参照します。建物を新築した場合も、所有権保存登記の登録免許税の計算に使用される価格基準になります。物件の登記簿の「種類」「構造」から、1㎡あたりの単価を見つけて、登記簿の床面積を乗じた数値を評価額として計算します。

4.ローンが残っている時の注意点

アパートのローンを残したまま親が亡くなってしまった場合、遺産分割協議の前に連帯保証人が誰か確認します。連帯保証人の銀行の審査基準は、法定相続人であること、または事業継承ができる見込みのある人である場合が多いです。やはり、資力のない方への変更は、金融機関側が拒否する可能性があります。

また、連帯保証人が相続人であった場合、ローンが残っているアパートの相続放棄ができません。当該相続人の方は、亡くなった主債務者と同等の責任をもって、ローンを返済する必要があるためです。どうしても、アパートの経営やローンの返済をやめたい場合は、該当のアパートを売却するしかないでしょう。

5.まとめ

このように、収益物件を相続する際には、様々な手続きや注意点が存在します。

アイリスでは、相続関連(相続登記だけでなくその生前対策も)の無料相談を随時受け付けております。

円滑に手続きを進めていただくために、アイリスは「相続法律・税務無料相談会」の法律の専門家として参加しております。他にも、相続専門の税理士も参加しています。争いになった場合、弁護士もご紹介することが可能です。まだ、相続が発生していない方でも、相続発生時に不安を持たれている方も、対応しております。ぜひ、この機会に相続無料相談会をご活用ください。

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2025年5月より、戸籍氏名のフリガナの通知制度が日本全国で開始されます。この制度は、氏名の読み方に関する誤解やトラブルを減らし、行政手続きや民間サービスにおける個人認識の正確性を向上させる目的で導入されます。近年、日本では多様な名前の読み方が増えており、フリガナが記載されていないことが、正しい読み方の確認を困難にしていました。この問題を解決するため、政府は戸籍にフリガナを記載する制度を導入することとなりました。本稿では、この制度が導入されるに至った経緯と、具体的な手続きの流れについて詳しく説明します。

不動産登記のスマート化が進む中、登記名義人となる方の「メールアドレスがない場合はどうすればよいのか?」といったご相談を多くいただくようになりました。特に令和7年4月21日からの改正により、検索用情報(メールアドレス・よみがな・生年月日)の提出が義務化され、登記実務に大きな影響を与えています。この記事では、改正内容の要点と、メールアドレスを持たない方のための具体的な申請方法、そして今後の登記制度の方向性について分かりやすく解説いたします。

相続が発生した際、被相続人に相続人がいない場合や相続人が不明である場合、「相続人不存在」と呼ばれる状態になります。このようなケースでは、遺産である不動産が法的にどのように処理されるのかが重要な問題となります。不動産は相続の対象として扱われる財産の中でも特に価値が高く、また処分が難しい資産であるため、適切な法的手続きが必要です。本稿では、相続人不存在の場合における遺産である不動産の手続きについて、法的な背景や具体的な手順を解説します。