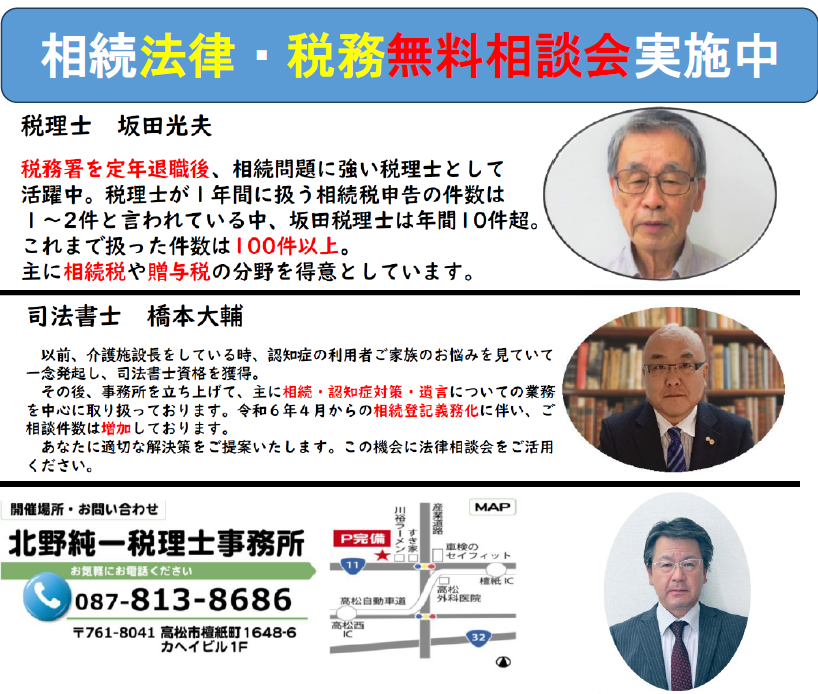

相続法律・税務無料相談会のご案内

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

今までに何度か相続人が音信不通となっているケースがありました。音信不通と言っても、住所や居住場所が特定されている場合には、何とか連絡をする方法はあるのですが、中には戸籍などからは追えず、他の相続人も今まで何の連絡もないと話している場合には、どのように遺産分割協議を進めていけばよいのでしょうか。

目次

1.遺産分割協議を成立する要件

2.住所・連絡先が分からない場合

3.連絡をしても何も返信がない場合(拒否している場合を含む)

4.完全に行方不明の場合

5.まとめ

1.遺産分割協議を成立する要件

相続財産の分配方法を決めるためには遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、誰か一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。相続登記においても法定相続人全員が記名し実印にて捺印した遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要となります。

つまり「相続人全員」でなければ、遺産分割協議は無効となります。ですが、行方不明など連絡がつかなかったり所在がわからない場合にはどうすればいいのでしょうか。

2.住所・連絡先が分からない場合

疎遠になった相続人の住所を調べる方法として、戸籍の附票を確認することで確認できる場合があります。ただし、本籍地で取得ができますので、調査が必要となるかもしれません。相続人の調査として、弁護士、司法書士、行政書士にお願いすると、「職務上請求」をすることにより調査が可能です。勿論、調査を要する他の相続人の方でも窓口で取得することができます。

所在が明らかとなっても、その方が応じてくれるかどうかはわかりません。

3.連絡をしても何も返信がない場合(拒否している場合を含む)

何かしらの理由で連絡しても応答してもらえない、または話し合いを拒否されてしまう場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという手段があります。調停を申し立てると家庭裁判所から呼び出し状が送達されるので、家庭裁判所で話し合いを行い、遺産分割を成立させることになります。

しかし、いきなり家庭裁判所に調停を申し立てると、「なぜ返信しないのか」「なぜ拒否するのか」といったことが、法廷での話し合いの場で明らかになるので、話し合いがこじれるかもしれません。このケースではトラブルに発展する場合が多いので、自身でもしくは代理人として依頼した弁護士に内容証明郵便で、調停の手続きに入る前に解決できるかどうか探ってみた方がいいと思います。

4.住居すらわからない行方不明の場合

戸籍の附票などに記載された住所には存在せず、どこで暮らしているかも分からず、連絡手段もない状態になってしまっている場合、遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるので、相続人の中に不在者がいる場合にはこれを行うことができません。

この場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、その管理人を含めて遺産分割協議をすることができます。不在者財産管理人の申立ては、利害関係人または検察官が家庭裁判所に対して行いますが、相続人の一部が不在者の場合には他の相続人が利害関係人に該当するのでこの申立てを行うことができます。

家庭裁判所が介在するので、仮に行方不明者をないがしろにしたような遺産分割協議の場合、家庭裁判所が許可を出さない可能性もありますので、注意が必要です。

また、失踪宣告を活用する場合もあります。失踪宣告とは、不在者についてその生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。

5.まとめ

このように、行方不明でもその状況次第で対応する手法が変わってきます。

連絡が着く状態であれば、できる限り穏便に話を進めることを心掛けてください。

また、どの状況にあるのかわからない場合には、専門家に相談をすることをお勧めいたします。どのような資料を取得して調査するのか、相続専門の専門家なら答えを持っているはずです。そしてその後の対応についてもアドバイスをしていただけると思います。

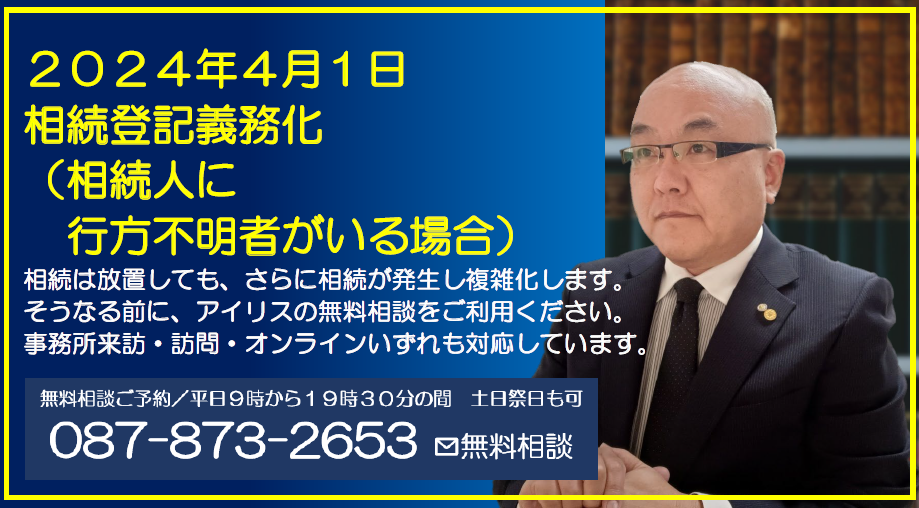

アイリスでは、税理士も含めた形での「相続法律・税務無料相談会」を定期的に開催しております。すでに紛争に発展している場合には、専門の弁護士にお繋ぎすることも可能です。

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続が発生した際、遺産をどのように分割するかを決定するために、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書は、その合意内容を正式に書面で残すものであり、特に不動産の相続登記を行う際に必須の書類となります。しかし、この協議書の内容が不備であったり、相続人全員の同意が得られていない場合、後々のトラブルを招くことがあります。本稿では、遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点について詳しく解説し、トラブルを未然に防ぐための対策を考察します。

相続が発生した際、不動産の所有権移転を行うためには、相続登記を行う必要があります。一般的な相続登記では、父親が死亡し、配偶者と子供が相続人となるケースがよく見られます。この際に必要となる添付書類は、法定相続分による登記と、二次相続対策として子供に所有権を移転する場合で異なります。特に二次相続に備えるための所有権移転には慎重な準備が必要です。本稿では、それぞれのケースでの必要な書類を整理し、どのように進めるべきかを解説します。

開業して3年目を迎える司法書士として、初年度は積極的に営業活動を行いましたが、主に「不当誘致」の問題に悩まされ、成果を上げることができませんでした。その後、紹介を基盤とする営業へ転換し、異業種の士業と連携することで案件が増加しました。一方、インターネット集客にも力を入れており、現在の課題はコンバージョン率の改善です。これからも計画的に改善を進め、さらなる成長を目指します。