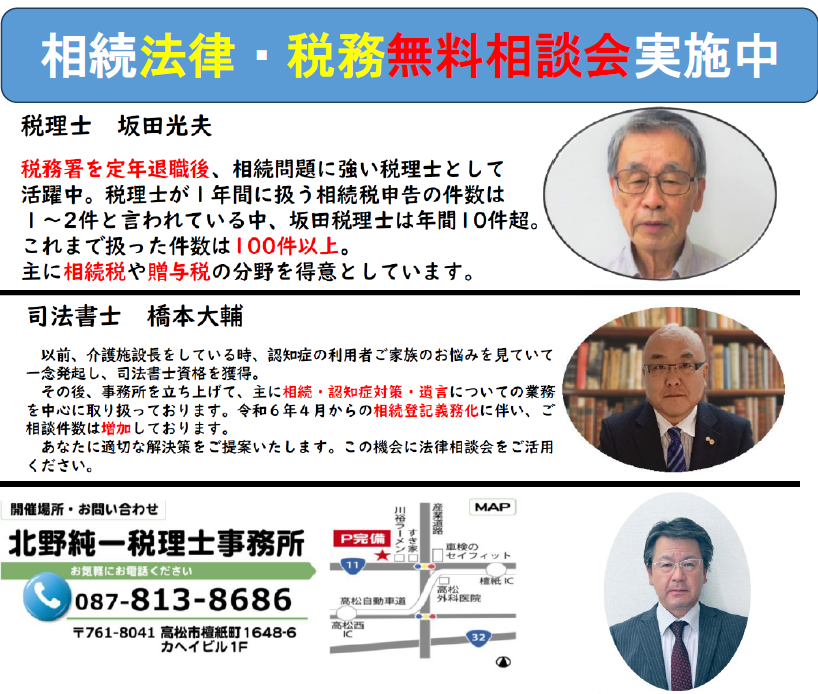

相続法律・税務無料相談会のご案内

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

「代位登記」は他の人が変わって申請する登記のことですが、一定の要件が必要です。それでは、代位登記等について解説します。

目次

1.代位登記とは

2.代位登記ができる要件

3.実際の申請書記載

4.まとめ

1.代位登記とは

代位登記とは、債権者、自己の債権を保全するために、民法423条の規定により、債務者の有する「登記申請権」を代位行使して登記㋓㋔申請することを言います。

「民法423条(債権者代位権の要件)

第1項 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」

規定の表現は、債権者、債務者となっており、良くイメージできない方もいるかもしれませんので具体的に言いますと、

(事例1)AからBに売買によりBに余裕権が移転し、その後、Bがその所有権をCに売ったとします。この場合の住所は、A→Bの所有権移転をした後に、B→Cへの所有権移転登記をすることになります。しかし、Bが所有権移転登記を請求しない場合、Cは既に所有権を持っているのに、待つことしかできない状態になってしまいます。A→Bの登記請求権は、Bが持つ権利です。それをC(債権者)が、B(債務者)のもつAへの所有権移転請求権を代位行使するができます。

2.代位登記ができる要件

民法の規定では、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」とあります。上記事例ですと、CはBに請求はできますが、Bの持つ請求権は直接行使できません。こうなると、CはBに対する請求権(被保全債権)を保全(履行してもらうようにすること)する必要がある訳です。この「請求権の保全」が、要件になります。

(いくつか事例を示します)

①賃借権について登記する旨の特約がない場合、被保全債権となるべき賃借権設定登記請求権を有しないため、所有権移転登記の代位はできない。

➁表題部所有者A、Aの債権者(当該不動産を買った人)Bがいる場合、BはAに代位して、Aの所有権保存登記を代位できる。被保全債権はBからAへの所有権移転登記請求権。

などが挙げられます。

3.実際の申請書記載

(事例1)の申請書

登記の目的 所有権移転登記

原 因 年月日売買(A→Bの売買が発生した年月日)

権 利 者 (被代位者)B

代 位 者 C

代位原因 年月日売買の所有権移転登記請求権

義 務 者 A

添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報

代位原因証明情報 代理権限証明情報

となります。通常の申請書と異なる部分は、「被代位者・代位者」「代位原因」の記載と、添付書類に、「代位原因証明情報」があることです。事例のような売買の場合は契約書などがこれに当たります。

この「代位原因証明情報」を添付しなくてもいいときがあります。

それが、すでに登記簿上にある抵当権の抵当権者が請求権を代位行使する場合です。この場合でも、添付情報欄に「代位原因証明情報は、年月日受付〇号をもって本物件に抵当権設定登記済につき添付省略」の記載は必要です。

4.まとめ

今回は、代位による登記のお話をしてきました。代位するには、要件が必要です。その要件は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき」です。迷惑をかけられて登記ができない方の請求権を保全するために必要であるならば、代位による登記も可能となります。

前に、離婚調停書正本(確定証明書付)を添付して、所有権移転登記を単独で申請する場合をご紹介しました。その際に、名義人の住所が変更になっているときも、住所変更登記を代位によりすることが可能です。ただし、登記原因証明情報(住民票)の添付は必要となります。

代位の要件を充たしているかどうかにつきましては、専門家にご相談ください。

令和7年5月14日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

2025年5月より、戸籍氏名のフリガナの通知制度が日本全国で開始されます。この制度は、氏名の読み方に関する誤解やトラブルを減らし、行政手続きや民間サービスにおける個人認識の正確性を向上させる目的で導入されます。近年、日本では多様な名前の読み方が増えており、フリガナが記載されていないことが、正しい読み方の確認を困難にしていました。この問題を解決するため、政府は戸籍にフリガナを記載する制度を導入することとなりました。本稿では、この制度が導入されるに至った経緯と、具体的な手続きの流れについて詳しく説明します。

不動産登記のスマート化が進む中、登記名義人となる方の「メールアドレスがない場合はどうすればよいのか?」といったご相談を多くいただくようになりました。特に令和7年4月21日からの改正により、検索用情報(メールアドレス・よみがな・生年月日)の提出が義務化され、登記実務に大きな影響を与えています。この記事では、改正内容の要点と、メールアドレスを持たない方のための具体的な申請方法、そして今後の登記制度の方向性について分かりやすく解説いたします。

相続が発生した際、被相続人に相続人がいない場合や相続人が不明である場合、「相続人不存在」と呼ばれる状態になります。このようなケースでは、遺産である不動産が法的にどのように処理されるのかが重要な問題となります。不動産は相続の対象として扱われる財産の中でも特に価値が高く、また処分が難しい資産であるため、適切な法的手続きが必要です。本稿では、相続人不存在の場合における遺産である不動産の手続きについて、法的な背景や具体的な手順を解説します。